|

|

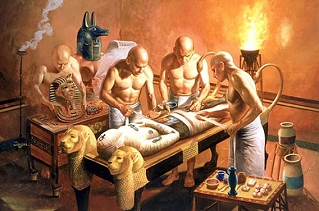

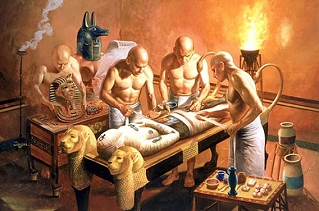

embalsamación de los

difuntos ya que creían firmemente que una perfecta vida postmortem requería la

conservación del cuerpo. Este proceso artificial de preservación de los muertos

se denomina embalsamación o momificación. La palabra «embalsamar» proviene de

términos latinos que significan «(poner) en resinas aromáticas». La palabra

«momificación» deriva del término árabe mummiya, que significa betún, y debe su

razón de ser a la confusión derivada del aspecto oscuro de las momias que

sugería que habían sido bañadas en betún, quedando esta idea confirmada por sus

buenas cualidades crematorias.

Los orígenes de la momificación en Egipto se deben a las condiciones climáticas

y orográficas de la tierra. Las primeras momias se remontan al Predinástico

(finales del IV Milenio a.C.), cuando se enterraban los cuerpos en las arenas

del desierto. Los cadáveres se secaban de forma natural por la acción del

ardiente ambiente, que absorbía el agua de los cuerpos. Estas momias naturales,

flacas, rígidas y con piel como cuero, envueltas en pieles de animales o en

esteras, aparecen en el fondo de hoyos y en posición fetal.

A comienzos de la época histórica se empezó a construir tumbas y a enterrar a

los difuntos en ataúdes, así que las condiciones naturales de conservación

dejaron de ser efectivas y los cadáveres comenzaron a descomponerse. Los

primeros intentos para preservar los cuerpos consistieron en envolverlos con

vendas de lino firmemente ajustadas. Sin embargo esta burda técnica resultaba

insuficiente por lo que hubo que buscar de qué forma se podía evitar la

descomposición natural.

Hacia la dinastía IV los egipcios sabían ya que la putrefacción comenzaba en la

caja torácica y el vientre, y que la extracción de los órganos internos era un

paso absolutamente necesario para la conservación del cuerpo. Para acometer esta

labor se hizo necesario cambiar la posición de los cuerpos, de contraídos a

extendidos, para así poder sacar con facilidad los órganos por el abdomen. El

esfuerzo por conservar el cuerpo tras la muerte lo más fielmente posible a lo

que fuera en vida derivó, en las dinastías V y VI, en la costumbre de modelar

órganos tales como los genitales o los pechos, así como rasgos faciales como

nariz, boca y orejas, sobre el cuerpo vendado del difunto. Las capas exteriores

del vendaje se conformaban a modo de prendas de vestir, en el caso de las

mujeres con la forma de un vestido largo y ajustado, en el de los hombres con la

de un faldellín.

Sin embargo, pese a la extracción de las vísceras y el vendado, los cuerpos

seguían descomponiéndose. La humedad de los cadáveres debía ser eliminada por

completo por lo que se hizo necesario un agente deshidratador que secara el

cuerpo pero que a la vez lo dejara flexible. El natrón, el material empleado, es

básicamente un compuesto natural de carbonato de sodio y bicarbonato sódico, y,

al igual que la arena caliente, es un poderoso deshidratador. El natrón se

encontraba en forma cristalizada y en grandes cantidades a lo largo de las

orillas de los lagos del Wadi Natrun, a unos 40 millas al noroeste de El Cairo.

En el Reino Medio se dio el paso siguiente en el desarrollo de la técnica de

momificación con la extracción del cerebro del cráneo. Este procedimiento sólo

se aplico al principio en casos aislados y, a juzgar por el número de hallazgos,

exclusivamente por los estratos sociales más altos. Para los egipcios el cerebro

carecía de importancia como sede de la razón y el pensamiento pues concebían que

estos residían en el corazón, y es por ello que no hicieron esfuerzo alguno por

preservarlo. A partir del Reino Nuevo se generalizó extraer del cuerpo tanto el

cerebro como las vísceras, rellenando las cavidades con paños de lino y resina.

Así se consiguió, finalmente, conservar los tejidos del cuerpo de forma tal que

han llegado intactos hasta nosotros. |

|

Un estudio reveló que no provienen de la Serranía del

Perijá, como se creía, sino del altiplano cundiboyacense. Análisis

isotópicos y registros históricos confirmaron su origen y su dieta

basada en maíz y legumbres. Un reciente estudio ha esclarecido el

verdadero origen de 10 momias enmascaradas que forman parte de la

Colección de Momias más grande del país, custodiada por la

Universidad Nacional de Colombia (UNAL). Estas no pertenecen a la

Serranía del Perijá, como se había creído por años, sino a diversas

regiones de Cundinamarca, con fechas de antigüedad que oscilan entre

el 425 d. C. y el 1700 d. C.

Daniella María Betancourt Navas, magíster en Antropología de la UNAL

e integrante del Laboratorio de Antropología Física, explicó que

estas momias presentan un tratamiento característico en el rostro,

donde se aplicaba una base moldeable que recreaba rasgos como ojos

abiertos, labios y nariz. Esta técnica permitía representar a los

fallecidos con una apariencia similar a la de los vivos.

Por mucho tiempo, se creyó que estos restos pertenecían a la etnia

yuko-yukpa, un pueblo indígena nómada de la Costa Caribe que habita

la Serranía del Perijá. Sin embargo, investigaciones recientes han

determinado que su origen se encuentra en el altiplano

cundiboyacense, gracias a estudios isotópicos de estroncio y

oxígeno-18, herramientas utilizadas en arqueología y medicina

forense para rastrear la procedencia de personas y animales.

“Llegamos a esta conclusión por las características isotópicas, que

indican una altura cercana a los 1.400 msnm, y por el análisis del

estroncio, que señala un origen en el altiplano”, señaló la

investigadora Betancourt. Además, registros históricos de cronistas

apoyan estos hallazgos. Dentro de las nuevas regiones de procedencia

identificadas se encuentra Tocaima, Cundinamarca, y otras zonas de

los Andes centrales y orientales.

Un rompecabezas histórico

La reconstrucción del pasado de los 34 individuos que conforman la

Colección de Momias ha sido un desafío que ha requerido la

colaboración de antropólogos, odontólogos,

genetistas y arqueólogos. Muchos de estos restos fueron recuperados

tras procesos de guaquería y posteriormente donados al Instituto

Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y al Museo Nacional,

pero sin información clara sobre su procedencia.

Mediante análisis de isotopía, un método costoso que permite conocer

la dieta, el posible lugar de origen y las condiciones climáticas en

las que vivieron estos individuos, se lograron avances

significativos. Este proceso se llevó a cabo con la colaboración de

laboratorios en Estados Unidos y México, donde se analizaron

muestras óseas y se establecieron patrones en la alimentación de

estas poblaciones prehispánicas.

Los

resultados indican que todas las momias compartían una dieta basada

|

|

en maíz, legumbres y zapallos, aunque la fuente de proteína

variaba. En el caso de los recién nacidos e infantes, su alimentación se basaba

en leche materna, mientras que los niños mayores consumían una dieta similar a

la de los adultos. Además, los dos individuos más antiguos de la Colección,

pertenecientes al periodo Formativo tardío (425 a. C.), mostraban consumo de

proteínas de animales que no se alimentaban de maíz, lo que sugiere diferencias

en los recursos disponibles a lo largo del tiempo.

Una técnica de momificación diferente a la egipcia

Los investigadores también concluyeron que la momificación en la época

prehispánica era un proceso artificial e intencional, pero muy diferente al

utilizado en Egipto. En lugar de envolver los cuerpos en vendajes individuales,

las comunidades indígenas colombianas secaban rápidamente los cuerpos

colocándolos en estructuras cercanas al fuego. El calor y el humo eliminaban los

fluidos corporales y, una vez parcialmente secos, pero aún flexibles, eran

ubicados en posición fetal, cubiertos con textiles, redes de algodón o cuero, y

envueltos en fardos.

Esta técnica fue documentada en crónicas españolas y evidencia la importancia

que estas sociedades otorgaban a la preservación de sus muertos. Los análisis

realizados indican que la mayoría de estas momias datan del siglo XV en

adelante, perteneciendo a los muiscas, guanes, laches y chitareros, pueblos de

lengua chibcha de la cordillera Oriental.

El hallazgo de estas momias enmascaradas en Cundinamarca representa un avance

significativo en la comprensión de las prácticas funerarias prehispánicas en

Colombia. Gracias a la combinación de análisis arqueológicos, forenses e

históricos, los investigadores han logrado reconstruir parte del pasado de estas

comunidades y desmentir creencias erróneas sobre su origen. Este descubrimiento

abre nuevas puertas para la investigación y preservación del patrimonio

arqueológico del país.

Proceso de momificación

Una de los rasgos más característicos de la civilización egipcia antigua era la

|