|

Ruptura en la Segunda Marquetalia: Dos facciones

disidentes se separan de Iván Márquez

Dos importantes facciones que formaban parte de la disidencia de las FARC

conocida como la Segunda Marquetalia han confirmado su ruptura con Iván Márquez,

el líder de esta estructura guerrillera. Se trata de los Comandos de la Frontera

- Ejército Bolivariano (CDF-EB) y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico (CGP),

quienes, en un comunicado conjunto, anunciaron su decisión de desvincularse de

la organización liderada por Márquez, y continuar por su cuenta en el proceso de

paz en Colombia.

Las dos facciones expresaron que su separación se debía a la negativa de Iván

Márquez de comprometerse con los diálogos de paz y la falta de voluntad para

avanzar en el proceso de reconciliación con el Gobierno Nacional. Este

desencuentro con su comandante implica un quiebre significativo dentro de la

estructura de la Segunda Marquetalia, que ha sido un actor clave dentro de la

disidencia armada desde la firma del acuerdo de paz en 2016.

A raíz de esta ruptura, Iván Márquez queda al mando únicamente de la estructura

Orinoquía, una suborganización que opera principalmente en los departamentos de

Vichada y Guaviare, en la frontera con Venezuela. Esta fracción guerrillera,

liderada por Márquez y su lugarteniente José Aldinéver Sierra, conocido como

‘zarco’ Aldinéver, ha sido señalada por su vinculación con actividades ilegales,

como la minería ilícita y el narcotráfico, en las zonas más remotas del país.

Esta división ha provocado serias tensiones al interior de la disidencia, que

ahora se encuentra fragmentada.

El ‘zarco’ Aldinéver: el nuevo aliado de Márquez

José Aldinéver Sierra, de 46 años y conocido en el mundo guerrillero como

‘zarco’ Aldinéver, es una figura clave en la estructura de la Segunda

Marquetalia. Originario de Villavicencio, Meta, Aldinéver se unió a las filas de

las FARC a los 15 años, donde rápidamente se destacó por su lealtad y

habilidades tácticas, ganándose la confianza de líderes históricos como el Mono

Jojoy y el Paisa. A lo largo de su carrera en las FARC, Aldinéver ascendió

rápidamente, convirtiéndose en uno de los hombres más cercanos a figuras de peso

dentro del Bloque Suroriental, lo que le permitió ganar notoriedad.

Tras la muerte de el Mono Jojoy y el Paisa, Aldinéver fue considerado el sucesor

de estos comandantes dentro de las disidencias. Desde 2017, se vinculó con la

Segunda Marquetalia, cuyo liderazgo ha compartido con Iván Márquez, a pesar de

las crecientes tensiones internas que ahora parecen haber llegado a su punto

máximo. A pesar de los desacuerdos con otros grupos disidentes, Aldinéver sigue

siendo uno de los principales exponentes de la lucha armada en la región del

Orinoquía.

La decisión de separarse de Iván Márquez

La separación de los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del

Pacífico de Iván Márquez ocurrió en un contexto delicado. El 12 de noviembre de

2024, Iván Márquez envió una carta a los países garantes del proceso de paz,

donde manifestaba que su grupo no se comprometía a participar en una reunión

prevista con el Gobierno colombiano. Este pronunciamiento fue interpretado como

una ruptura clara con el proceso de diálogo y con los sectores que apostaban por

la paz. Las facciones disidentes, por su parte, decidieron continuar su camino

hacia la paz, pero con una visión diferente, más centrada en las demandas de las

comunidades del país que han sufrido por años de violencia y abandono estatal.

En su comunicado, los grupos disidentes afirmaron que la paz no debe depender de

una sola persona o de un grupo reducido, sino que debe ser un proceso colectivo

que atienda las necesidades de las comunidades más afectadas por el conflicto.

Esta postura refleja el creciente malestar dentro de la disidencia de las FARC

por la gestión de Márquez y su negativa a avanzar en las negociaciones de paz.

La disolución de la unidad dentro de la Segunda Marquetalia podría tener graves

implicaciones para el futuro de los diálogos de paz en Colombia. Mientras que

Iván Márquez y el ‘zarco’ Aldinéver siguen operando con la estructura Orinoquía,

los grupos que se separaron han prometido continuar luchando por la paz con

dignidad social. Este cisma podría complicar aún más la ya tensa situación en

las regiones afectadas por la violencia y el narcotráfico, donde los actores

armados siguen luchando por el control territorial.

Embalse de Río Ranchería en La Guajira enfrenta riesgo de inundaciones

El exministro de Minas y Energía de La Guajira, Amylkar Acosta Medina, ha

expresado una creciente preocupación por la situación

crítica del embalse del río Ranchería, ubicado al sur de La Guajira. En su

columna de opinión titulada "S.O.S. (Alerta Roja por inminente desbordamiento

del río Ranchería)", Acosta ha advertido sobre un "riesgo inminente" de

inundaciones debido a la falta de un operador que administre, mantenga y opere

adecuadamente la presa de El Cercado.

La estructura, que

recientemente alcanzó su capacidad máxima de llenado, enfrenta serios desafíos

que podrían derivar en una catástrofe si no se toman medidas inmediatas.

Según Acosta, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) no ha contratado a un

operador desde la finalización del contrato de

|

|

administración y operación a finales de 2023. Esta omisión ha puesto en peligro

tanto los equipos críticos instalados en la presa como la seguridad de las

comunidades cercanas. Los equipos que

requieren mantenimiento incluyen válvulas esenciales, como las de fondo Howell

Bunguer, que deben ser manipuladas regularmente para evitar fallas. Un incidente

similar ocurrió el 25 de abril de 2024, cuando un fallo en una válvula causó la

desecación del río Ranchería, afectando el caudal aguas abajo del embalse.

La situación se agrava por el hecho de que el embalse ha alcanzado el 100,33% de

su capacidad de almacenamiento. El último reporte técnico, emitido el 20 de

noviembre de 2024, indica que el caudal de entrada y salida del embalse es

prácticamente el mismo, lo que genera incertidumbre sobre el manejo de los

excedentes. La ADR y la directora operativa de la Gestión del Riesgo en La

Guajira, Yisareth Pana González, han emitido recomendaciones para que los

municipios situados aguas abajo del río extremen medidas y activen planes de

emergencia.

Este no es el primer llamado de atención de Acosta sobre este tema. A principios

de 2024, ya había advertido sobre los riesgos derivados de la falta de

contratación del operador para la presa de El Cercado, calificando la situación

como un caso de "negligencia". Para el exministro, la inacción por parte de las

autoridades podría resultar en una tragedia de grandes proporciones, con

consecuencias devastadoras para la región.

La presa de El Cercado, que forma parte del proyecto multipropósito del río

Ranchería, tiene una gran importancia para la región, no solo por la provisión

de agua potable a varios municipios de La Guajira, sino también por su potencial

para la gestión de recursos hídricos en el país. La falta de un operador que

supervise y mantenga los equipos críticos y gestione la dinámica hidráulica del

embalse pone en peligro la estabilidad del sistema.

En cuanto a la posible adjudicación del contrato para la administración y

operación de la presa, fuentes cercanas a la ADR han confirmado que el proceso

de contratación se llevará a cabo la próxima semana, tras varios retrasos en la

adjudicación. Según un vocero, el contrato se firmará en colaboración con la

empresa ENTerritorio, con la cual se firmó un convenio interadministrativo en

julio de 2024 para la operación de proyectos estratégicos en el país. Sin

embargo, aún queda por resolver si este contrato será suficiente para garantizar

el adecuado funcionamiento de la presa de El Cercado.

El riesgo de una inundación o desbordamiento de la presa ha generado alarma

entre las autoridades locales, quienes han reiterado la necesidad urgente de

contar con un operador capacitado para evitar una catástrofe. Fuentes

consultadas por distintos medios nacionales también han señalado que, en su

opinión, la falta de una correcta administración y el mantenimiento adecuado de

los equipos de la presa podrían ser las razones detrás del incidente ocurrido en

abril, cuando el río Ranchería se secó temporalmente debido al mal manejo de las

válvulas.

La situación actual del embalse del río Ranchería resalta la fragilidad del

sistema de gestión hídrica en algunas de las regiones más vulnerables de

Colombia. A pesar de los enormes recursos invertidos en el proyecto, que

ascienden a más de $637.000 millones, la falta de mantenimiento y supervisión

adecuada podría deshacer años de trabajo y empeorar las condiciones para las

comunidades que dependen de la represa.

Para Acosta, la falta de acción frente a la situación es un "elefante blanco" en

el que se han invertido grandes sumas de dinero sin garantizar su funcionamiento

adecuado. La situación sigue siendo incierta, y la población local espera que

las autoridades tomen medidas efectivas para evitar una tragedia en la región.

La falta de un operador y los fallos en el sistema de gestión podrían tener

consecuencias fatales, no solo para La Guajira, sino para el país en su

conjunto.

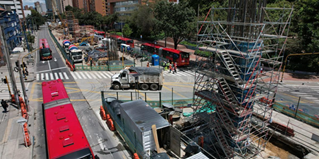

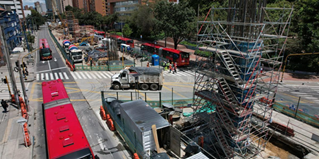

Metro de Bogotá lanza plan inmobiliario

alrededor de sus estaciones

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) presentó una ambiciosa iniciativa que busca

transformar las áreas cercanas a las estaciones de la primera línea del metro.

Este jueves, la EMB reunió a 250 inversionistas, estructuradores y

desarrolladores para detallar su modelo de desarrollo urbano e inmobiliario. La

propuesta incluye proyectos de vivienda, comercio y oficinas en las zonas

aledañas a las estaciones, comenzando con la estación Sexta, ubicada en la

intersección de la avenida Primero de Mayo con avenida Boyacá.

Leonidas Narváez, gerente de la EMB, destacó que este modelo sigue ejemplos

internacionales exitosos en ciudades como Hong Kong, Seúl, New York y Santiago

de Chile, donde los sistemas de metro generan ingresos significativos a través

de desarrollos inmobiliarios. En Bogotá, el primer proyecto abarca un terreno de

5.760 m² junto a la estación Sexta, con una inversión estimada en 200.000

millones de pesos.

La iniciativa busca aprovechar la

localización estratégica de las estaciones para crear áreas de integración modal

y potenciar el desarrollo sostenible. Por ejemplo, en la estación Sexta, la

cercanía a puntos clave como el Estadio de Techo y el Centro Comercial Plaza de

las Américas facilita su transformación en un polo de desarrollo. Además, la

proyección de hasta 100.000 pasajeros diarios en esta estación refuerza su

potencial económico.

El esquema propuesto por la EMB plantea que los terrenos sean utilizados en

alianza con inversionistas privados, bajo un modelo de usufructo a 40 años. Al

término de este periodo, los desarrollos revertirán a la empresa distrital,

asegurando un beneficio a largo plazo para la ciudad. Según Narváez, este tipo

de proyectos no solo permitirán

|

|

captar recursos para nuevas

líneas del metro, sino también reducir costos operativos y mantener tarifas

asequibles.

Beneficios sociales y retos de implementación

El proyecto busca más que una rentabilidad económica. Andrés Escobar Uribe,

asesor en asuntos urbanísticos del Metro, y Darío Hidalgo, experto en movilidad,

coincidieron en que este modelo incentivará la renovación urbana, aumentará la

densidad poblacional y reducirá tiempos de viaje, emisiones de CO2 y

siniestralidad. Hidalgo calificó la iniciativa como un avance significativo,

subrayando que replicar estos modelos en otras líneas del metro multiplicará sus

beneficios sociales.

Por otro lado, Omar Oróstegui, director del Laboratorio de Gobierno de la

Universidad de La Sabana, sugirió definir claramente si los recursos generados

serán destinados a la operación del metro o reinvertidos en nuevos proyectos.

Crecimiento del PIB enciende alarmas: Así

impactará en la discusión del salario mínimo en 2025

La próxima discusión sobre el aumento del salario mínimo en Colombia para 2025

se desarrolla en un contexto económico complicado, que genera preocupación en

los gremios empresariales. Aunque el debate aún no comienza formalmente, las

voces del sector privado ya alertan sobre los riesgos de un incremento excesivo,

especialmente tras el reciente dato del Producto Interno Bruto (PIB), que

muestra señales de desaceleración.

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham),

expresó que el débil desempeño económico obliga a adoptar una postura prudente

en las negociaciones. “Desde AmCham Colombia consideramos que, ante un PIB

debilitado, inflación cediendo lentamente, desempleo estancado, comercio

internacional decreciendo, altas tasas de interés y un poder adquisitivo frágil,

las próximas discusiones sobre el salario mínimo deben ser acordes a los

desafíos actuales para fomentar un crecimiento sostenido”, afirmó.

¿Qué factores influyen en el aumento?

La definición del salario mínimo en Colombia está influenciada por varios

indicadores: la inflación, el nivel de productividad laboral y el crecimiento

económico. En este último aspecto, el reciente dato del PIB dado a conocer por

el DANE encendió las alarmas. La Cámara Colombo Americana y otros gremios

empresariales señalan que, en medio de una economía que muestra signos de

estancamiento, cualquier incremento debe ser moderado.

Por su parte, los técnicos del Banco de la República estiman que un aumento del

salario mínimo en torno al 6% sería el ideal, alineándose con las proyecciones

de inflación para el cierre de 2025. Según los expertos, una subida en ese rango

no solo permitiría mantener la estabilidad en los precios, también protegería el

poder adquisitivo de los trabajadores sin comprometer las finanzas de las

empresas. Además, una política prudente en este sentido ayudaría a evitar

presiones inflacionarias adicionales, que podrían generar efectos negativos en

el consumo y la inversión a nivel nacional.

Los empresarios insisten en que un aumento desproporcionado podría agravar los

problemas actuales, especialmente en términos de empleo formal. Para Lacouture,

“es crucial fortalecer la capacidad de las empresas para generar empleo formal,

invertir en el largo plazo y operar con confianza”. Esta perspectiva explica la

relación directa entre el nivel de ajuste del salario mínimo y la capacidad de

las empresas para absorber costos adicionales sin afectar la generación de

empleo. Además, se destaca la necesidad de mantener un equilibrio que garantice

la competitividad del país en los mercados internacionales, algo esencial en un

contexto de comercio global desafiante.

Otro punto que preocupa a los gremios es el impacto en la competitividad. Según

los empresarios, Colombia enfrenta retos significativos en el comercio

internacional, que ya muestra una caída sostenida. Incrementar excesivamente los

costos laborales podría reducir aún más la capacidad del país para competir en

mercados globales.

Aunque los empresarios están pidiendo moderación, los sindicatos y

organizaciones de trabajadores buscan un incremento que refleje las necesidades

reales de las familias colombianas. Este equilibrio será clave en la próxima

mesa de concertación, donde Gobierno, empresarios y representantes de los

trabajadores buscarán llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes.

A esto se suma que varios sectores, especialmente los relacionados con

exportaciones de manufacturas y agroindustria, enfrentan presiones por la baja

demanda internacional y las fluctuaciones en los precios de los productos

básicos. Un ajuste considerable en el salario mínimo podría aumentar los costos

de producción y reducir los márgenes de ganancia en estos sectores estratégicos.

El aumento del salario mínimo para 2025 definirá los ingresos de millones de

colombianos, al tiempo que tendrá un impacto significativo en la economía

general, afectando la inflación, la generación de empleo y la inversión. Por

ello, la discusión promete ser uno de los temas más relevantes en el cierre de

este año. Con la economía colombiana enfrentando una transición hacia un

crecimiento más sostenible, las decisiones sobre el salario mínimo serán un

reflejo de cómo el país equilibra las demandas sociales con las realidades

económicas.

|